营养初心,科普防疫| 食补改善免疫力,宣肺不忘养脾胃

营养初心,科普防疫

食补改善免疫力,宣肺不忘养脾胃

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,中西医结合疗法在与疫情的战斗中发挥着重要作用。在国家卫健委颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》系列中,一直强调积极发挥中医药作用,加强中西医结合来对抗疫情。

从中医角度,本病属于中医疫病范畴,病因为感受疫戾之气。《黄帝内经》中也提到:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似……不相染者,正气存内,邪不可干。”正气的概念很广,细分下去,对于传染类疾病的预防,也就是外来邪气的侵犯,要着重养护卫气。卫气平常巡行于体表保护人体不被外邪侵犯,它与现代医学的免疫力功能相同。现代医学的病毒就是外邪,反抗病毒的免疫力,相当于抵御外邪的卫气。

梨、荸荠、百合等具有润肺、化痰、止咳功效的食品在近期受到了大家的追捧,希望食用后有益宣肺,提高对于肺部疾病的抵抗力。

用宣肺食品进行食补的确是积极应对疫情的一种思路。以梨为例,中医认为它归于肺、胃经,具有生津润燥、清热化痰的功效,常用于热咳、烦渴之症,北方地区亦有熬制饮用秋梨膏的传统。除宣肺功能之外,作为水果的梨和荸荠能够提供维生素、膳食纤维等营养物质,经常食用也是平衡膳食的需要。

聊过宣肺食品后,我们不妨把目光从肺转向脾胃。预防新型冠状病毒肺炎,仅仅关注肺是不够的。

脾胃为什么重要?

《黄帝内经》有云:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉”。中医认为,脾和胃同属于消化系统的主要脏器,机体的消化运动,主要依赖于脾和胃的生理功能。机体生命活动的持续和气血津液的生化,都有赖于脾胃运化的营养物质,因此脾胃被称为气血生化之源、后天之本。历代中医名家普遍重视脾胃对于疾病防治的重要意义,其中最具代表性的是“金元四大家”之一的李东垣。李东垣曾在著作《脾胃论》中谈到:“百病皆由脾胃衰而生。”

健康的脾胃能够较好地吸收、转运饮食中的营养成分,使身体组织得到充分的滋养,进而正常发挥生理功能。相反,如果脾失健运,机体消化吸收功能出现异常,则会出现食欲不振、腹泻便溏、倦怠消瘦等症状。更严重的是,气的化生失去了来源。气的重要作用之一是防御,即我们通常所说的免疫力。脾胃失养导致免疫力低下,进而造成罹患疾病的严重后果,正所谓“邪之所凑,其气必虚”。

在预防新型冠状肺炎的中医药建议中,也能寻觅到养护脾胃的思路。以《北京市新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案(试行第二版)》中普通人群预防方“麦冬3g、桑叶3g、菊花3g、陈皮2g(用于群体预防,加黄芪10g)”为例,五味药中的陈皮和黄芪在归于肺经的同时还归于脾经,陈皮长于理气燥湿,黄芪长于补气升阳。由此可见,中医药专家在使用清热润肺之药的同时,还充分考虑了改善脾胃气滞和提高免疫力。

脾胃应该如何养?

养护脾胃并不难,关键在于对日常饮食的管理。

→脾胃不喜欢生冷饮食,吃寒凉生硬的食物、过量喝冷饮,均会伤害脾胃。对于过分肥厚、滋腻的饮食,脾胃也是难于消受的,享受口腹之欲时应注意节制。

→“甘入脾”,但这里的“甘”并不等同于“甜”,更不是含糖量高的食物。“甘”为五味之一,常具有补益、和中、缓急的作用。

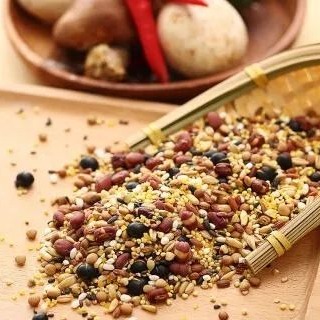

谷薯类食品大多味甘,其中粳米、糯米、粟米、小麦、大麦、荞麦、燕麦、高粱等均归于脾、胃经,对脾胃有较好的滋养补益作用。多种谷米熬成温热的杂粮粥,不仅能够养护脾胃,还满足了膳食指南关于“食物多样、谷物为主”的要求。

山药、南瓜、芋头等薯类食品,也具有较好的补益脾胃功效。将山药、南瓜、芋头等蒸熟代替精白米面主食,或是作为汤羹菜肴的配菜,既有利于均衡膳食,还能丰富您家的餐桌。

上一篇::面对疫情 糖尿病患者如何平稳控糖?

下一篇::糖尿病治疗莫入六个误区